José Mariano Agudelo Blanco

Resumen: El viaje de Alfonso XIII a Las Hurdes, en junio de 1922, ha sido estudiado con profusión desde distintos ámbitos. La bibliografía al respecto es copiosa, también destacan las publicaciones en la prensa, los reportajes audiovisuales, los ensayos, etc. En el año 2022, con motivo de celebrar su centenario, proliferaron, todavía más si cabe, las informaciones sobre aquel evento. En consecuencia, poco podía aportar este artículo al respecto. Sin embargo, me he topado con un vacío, salvo citas puntuales, sobre las repercusiones que el periplo regio provocó en el debate parlamentario. Por este motivo, el objetivo de la presente investigación se centra en el análisis de los Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados sobre la visita del monarca a la comarca cacereña. En las páginas siguientes, observaremos la relevancia de algunas medidas legislativas para mejorar la situación de Las Hurdes. Así mismo, analizaré las intervenciones parlamentarias originadas por las discrepancias habidas entre los distintos grupos políticos, que utilizaron aquel acontecimiento para poner en valor sus directrices y denostar las del contrario. Entre estas últimas, destacan las proferidas por algunos diputados que acusaban al Rey de utilizar la visita para vigorizar su imagen, muy deteriorada tras el desastre de Annual.

Palabras clave: Alfonso XIII, Extremadura, Las Hurdes, Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones.

- INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA Y CONTEXTO HISTÓRICO.

Se ha escrito generosamente sobre los viajes a las Hurdes de Alfonso XIII y otros personajes ilustres. La bibliografía es amplia y variada. También abundan las crónicas periodísticas sobre aquellos acontecimientos. Y no se quedan atrás reportajes, documentales y actos conmemorativos que nos han aportado un sinfín de datos al respecto. Por tanto, parece que un trabajo sobre la visita del monarca a la región más septentrional de Extremadura no esconde novedad alguna para la historiografía. Sin embargo, sí he observado un vacío bibliográfico sobre las repercusiones que el viaje del Rey, realizado en junio de 1922, desencadenó en las sesiones parlamentarias de las Cortes. Consecuentemente, el presente trabajo, destinado a los LIV Coloquios Históricos de Extremadura, pretende aportar un plus de originalidad a tan manido acontecimiento desde la óptica recogida por los diputados del Congreso. También, y no se trata de un asunto menor, las normativas devengadas para mejorar la situación en la comarca.

Los Diarios de Sesiones correspondientes a la Legislatura del año 1922, custodiados en el Congreso de los Diputados a través de su Serie Histórica, se erigen en documentos de primer orden para la presente investigación. No por ello he soslayado otros registros localizados en la Gaceta de Madrid y en algunos ejemplares de la prensa coetánea que, junto a la bibliografía consultada, completan los instrumentos metodológicos para llevar a buen puerto esta tesis.

A través de las páginas venideras se verá la relevancia del acontecimiento sobre algunas medidas legislativas tendentes a reparar las malas condiciones de vida de los hurdanos. De hecho, presumo que la visita regia estimuló la actividad en el Congreso para conseguir mejoras de diversa índole. El efecto fue positivo en su generalidad, por más que contravenga la idea de algún que otro hurdanófilo de pro. Aunque, presumiblemente, la causa que lo produjo pudiera estar cuestionada y hasta viciada por asuntos ajenos a la comarca hurdana, y que intentaremos clarificar a lo largo del trabajo.

Primeramente, se dictaron normas para optimizar y regenerar las vías de acceso a Las Hurdes; o, en algunos casos, crearlas, puesto que no existían. Así, se acordó la construcción de nuevas carreteras y caminos vecinales o mejorar los que se encontraban en mal estado, que no eran pocos. En demasiados sitios, las rutas existentes se limitaban a simples veredas o trochas abiertas por los lugareños a través del monte y que resultaban casi impracticables. El propio Rey y su comitiva comprobaron estos extremos y, ante la imposibilidad de emplear otros medios por la falta de caminos carreteros, hubieron de utilizar el caballo para su desplazamiento por la zona. También, se pretendía instalar alguna que otra línea telegráfica para mejorar las comunicaciones y así acabar con el secular aislamiento de la comarca.

Una vez acondicionado, siquiera someramente, el acceso a la región, la atención gubernamental se centrará en las otras dos cuestiones de vital importancia: la sanidad y la educación. Para atender las deficiencias existentes en estas materias, se ordenó construir tres establecimientos, denominados factorías, en Las Mestas, Nuñomoral y Caminomorisco, donde se instalarían «la escuela, la consulta del médico y un destacamento de la Guardia Civil»[1].

Antes de centrarnos en la visita real a las Hurdes, se me antoja esencial estudiar el contexto histórico en que se desarrolló. Sin duda alguna, las circunstancias del momento determinaron la planificación y ejecución de la visita. Además, el evento regio servirá para tratar o, si se prefiere, mejorar la imagen pública de la monarquía que había resultado seriamente dañada (con motivos o sin ellos) por los desastres ocurridos en el protectorado marroquí. También, para adentrarnos en las discrepancias habidas entre los distintos grupos políticos, que, en ciertas ocasiones, utilizaron aquel acontecimiento para poner en valor sus directrices y reprobar las del contrario.

Alfonso XIII comenzó su reinado en 1902 con la jura de la Constitución de 1876 ante las Cortes españolas, tras la renuncia de su madre, la Reina Regente. Proclamado solemnemente en el Congreso de los Diputados, el 17 de mayo de ese año[2], inició un periodo que duraría 29 años, hasta su salida de España, en abril de 1931, tras la proclamación de la Segunda República.

Una larga etapa llena de esperanzas en sus inicios para superar el desastre colonial de 1898, y caracterizada por «una monarquía liberal, aunque no democrática, basada en la alternancia de los dos grandes partidos: el conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta»[3]. A partir de 1917, vinieron años difíciles que ocasionaron diversas crisis de gobierno y conflictos sociales, a los que se unió en 1921 la derrota de Annual. Este ambiente tan convulso alentó el golpe de Estado del general Primo de Rivera en septiembre de 1923. El Rey respaldó el golpe de Estado y encargó al militar la formación de gobierno, hasta que fue apartado en 1930 y sustituido por otro militar, el general Berenguer; a su vez reemplazado por el almirante Aznar tras momentos repletos de movimientos antimonárquicos y pronunciamientos republicanos. Finalmente, las elecciones municipales de 1931 se saldaron con un resultado favorable a la República que, como ha quedado anotado en el párrafo anterior, propició la salida del Monarca.

En definitiva, un reinado con sus aciertos y errores, que ha sido tratado de forma exhaustiva por la bibliografía. Por este motivo, y porque nada puedo aportar al respecto desde la investigación llevada a cabo para el presente trabajo, solo voy a reflejar aquellos aspectos más destacados relacionados con la visita a Las Hurdes.

La crisis política y social y, sobre todo, el denominado “Desastre de Annual” condicionaron sobremanera el prestigio de Alfonso XIII. A pesar de que no hubiera argumentos de peso que demostraran su responsabilidad en los sucesos ocurridos en Marruecos. Según expone Antonio Manuel Moral: «Entre 1921 y 1923 se procedió a una durísima crítica contra Alfonso XIII por republicanos y socialistas, con el objetivo de llevar a la Monarquía constitucional a una crisis de régimen. Esta campaña se basó en la supuesta responsabilidad del rey en el desastre de Annual, perpetuada por la literatura republicana hasta nuestros días»[4]. En este sentido, el autor achaca a ciertos políticos de la izquierda (entre otros, los socialistas Indalecio Prieto y Julián Besteiro y el escritor republicano Vicente Blasco Ibáñez) un intento de involucrar al Rey en las decisiones militares del general Silvestre, el comandante en jefe de las fuerzas, que sucumbió en el campo de batalla[5]. Sea como fuere, la derrota de Annual generó un gran malestar general. Además, significó una humillación para España y, por ende, para su Rey.

En este contexto, la visita a las Hurdes en 1922 tendría como objetivo encumbrar la figura real. Parece evidente que un rey preocupado por su pueblo, máxime si este se encontraba en una situación tan dramática como la sobrellevada por los habitantes de la región extremeña, redundaría en una mejora sustancial de su popularidad, especialmente en aquellos momentos de horas tan bajas. Por consiguiente, las medidas llevadas a cabo para paliar el sufrimiento hurdano tendrían un doble objetivo: por un lado, la sincera intención de aliviar aquella situación tan calamitosa; por otro, se pretendía que la visita despertara los sentimientos de un pueblo agradecido que devengara unas dosis de prestigio para beneficio de la corona.

- EL VIAJE DE ALFONSO XIII A LAS HURDES. ANTECEDENTES

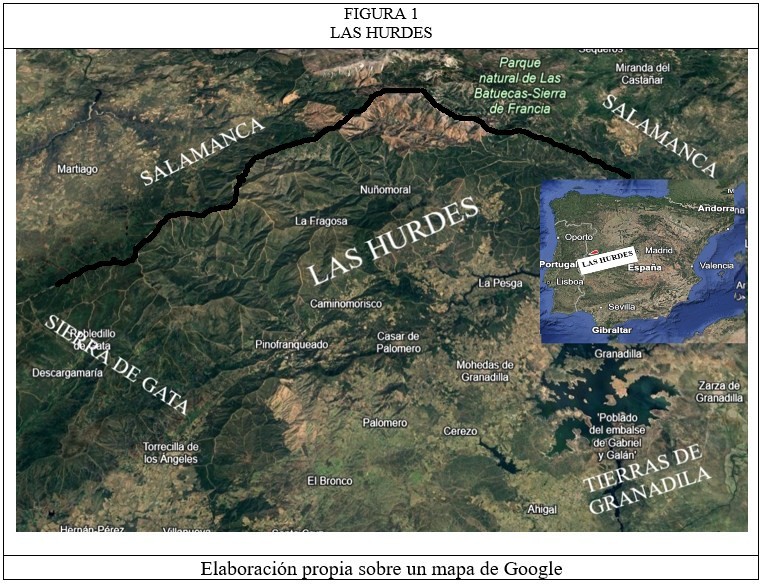

Las Hurdes se encuentran en la parte más septentrional de Extremadura, en el límite con la provincia de Salamanca. En la silueta cartográfica, la comarca parece incrustarse en la provincia charra como una especie de punta de lanza o triángulo, flanqueado en ambos lados de su base por las regiones cacereñas de Sierra de Gata y Tierras de Granadilla, que se encuentran en una latitud inferior. (FIGURA 1).

Está ubicada en el oeste del Sistema Central en su vertiente sur, al mediodía de la Sierra de Francia. Su disposición geomorfológica viene determinada por montes más o menos escarpados de cierta altitud y otros serrotes intermedios menos elevados, que se engarzan caprichosamente sin una orientación claramente definida. El resultado es un intrincamiento montuoso horadado por simas agrestes en un plano general inclinado que se atenúa de norte a sur. Esta configuración, con los tajos que forman los ríos y arroyos que la recorren, forma un espacio carente de un terreno llano amplio, ni siquiera mediano; salvo en el sur de la comarca, las denominadas Hurdes Bajas, donde las condiciones orográficas se suavizan.

Parece como si la naturaleza se opusiera al asentamiento humano en aquel paraje. Pero allí se había instalado el pueblo hurdano desde tiempos inmemoriales. Para contrarrestar esa rebeldía del entorno, los habitantes del lugar hubieron de combatirla con sus propios brazos construyendo terrazas en las pendientes de los montes compuestas por derrubios pizarrosos carentes de tierra provechosa. La poca apta para el cultivo, que encontraban en las escasas riberas aluviales de ríos y arroyos, habían de transportarla hasta cierta altura de las laderas para evitar las crecidas de temporada. Y, aun así, no contaban con unas meridianas garantías de éxito, porque las inclemencias del tiempo: lluvias torrenciales, vientos y otros elementos climatológicos surgían acrecentados en aquel ambiente hostil. Estas circunstancias podían arruinar en un instante el trabajo logrado con tanto esfuerzo y tesón. También los jabalíes u otro tipo de alimaña, en demasiadas ocasiones, impedían el fruto merecido de tan sublime laboriosidad. Se trataba de un trabajo titánico, pero no tan grande como para hacerles abandonar su terruño de forma permanente.

Contrariamente a los que piensan que jamás salían de su tierra, los hurdanos eran emigrantes temporeros, sobre todo como segadores en los campos de Castilla y Extremadura. También se movían habitualmente por las comarcas serranas de Salamanca llevando aceite y miel que intercambiaban por pan y legumbres, pero volvían dichosos a sus pueblos y alquerías porque, aunque fueran hasta paupérrimas en algunos casos, al menos eran suyas. En definitiva, eran propietarios que no estaban sujetos a ningún amo o señor, salvo cuando tuvieron una dependencia casi feudal de La Alberca, pero eso había ocurrido mucho antes de la visita real.

Como dice Unamuno:

«… esos pobres heroicos hurdanos se apegan a su tierra: porque es ‘suya’. Es suya en propiedad; casi todos son propietarios. Cada cual tiene lo suyo: cuatro olivos, dos cepas de vid, un huertecillo como un pañuelo moquero (y no es que usen de estos últimos). Y prefieren mal vivir, pensar, arrastrar una miserable existencia en lo que es suyo, antes que bandearse más a sus anchas teniendo que depender de un amo y pagar una renta. Y luego es su tierra porque la han hecho ellos, es su tierra hija, una tierra de cultivo que han arrancado, entre sudores heroicos, a las garras de la madrastra naturaleza»[6].

Sin pretender abordar los asentamientos de pobladores anteriores a la presencia romana, ni tampoco la de la misma Roma o la de los árabes, sí aparece cierta documentación desde la entrada de la comarca en la órbita del reino de León, durante la Reconquista. Con las reservas oportunas concernientes a los límites geográficos de Las Hurdes, que se confundieron o entreveraron con Las Batuecas durante bastante tiempo, en el siglo XIII tuvo lugar un hito histórico fundamental cuando «la villa de Granada donó las dehesas de Batuecas y ‘Jurdes’, hasta entonces bajo su jurisdicción, al vecino concejo de La Alberca»[7]. A partir de ese momento, La Alberca podía disponer «sin restricciones y a su antojo» de los terrenos pertenecientes a la comarca hurdana. Y con escasas prestaciones para Granadilla, que solo se reservó el derecho al pastoreo de su ganado por el territorio. Desde ese momento, sin apenas variaciones, Las Hurdes siguieron sometidas legalmente a La Alberca, hasta bien entrado el siglo XIX. Esta dependencia feudal condicionaría, y no poco, la pobreza de los hurdanos que no podían hacer casi nada en su tierra sin el permiso de las autoridades albercanas.

A finales de la centuria decimonónica y en los primeros años del siglo pasado, abundaron las visitas de personajes ilustres que antecedieron a la del Rey. Todas bien conocidas y algunas de más renombre, como las del doctor Marañón, que acompañó al monarca, pero que ya había

realizado otra excursión anterior como integrante de una Comisión Científica, en abril de 1922[8]. No han de quedar relegadas a un segundo plano las realizadas por el poeta salmantino, natural de Frades de la Sierra, pero afincado en Guijo de Granadilla, Gabriel y Galán; el rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, y el hispanista francés Maurice Legendre, entre otros. Estas visitas se vieron arropadas por iniciativas como «la sociedad ‘Esperanza de las Hurdes’ en 1903 ―de corte religioso y corriente regeneracionista de la época― o la celebración en Plasencia del I Congreso de Hurdanófilos los días 14 y 15 del mes de agosto de 1908»[9].

Todos estos eventos dieron a conocer el estado deplorable que sufría la región y, por ende, contribuyeron en mayor o menor medida a propiciar las medidas gubernamentales tendentes a paliar aquel estado. También fueron determinantes, junto con las del diputado del distrito de Hoyos, conde de Romilla, para promover el viaje real. Por supuesto, sin perder de vista aquel motivo distinto, ya apuntado en la introducción, y que no es otro que tonificar la maltrecha figura real, sobre todo tras el desastre de Annual.

Sea cuales fueren los motivos que determinaron la voluntad del Rey, lo cierto es que el día 20 de junio de 1922, tras los preparativos previos, Alfonso XIII inició su periplo hurdano. No me voy a detener en el relato del programa, puesto que se ha publicado por distintos medios de manera abundante, hasta la saciedad me atrevería a decir. Tan copiosas son las noticias al respecto como variados los argumentos esgrimidos para justificar, valorar o denostar aquel acontecimiento. Desde las más bondadosas y provechosas, para el bien de Las Hurdes y sus habitantes, hasta las más perversas y perjudiciales, que exponen las exageraciones y maledicencias que únicamente consiguieron estigmatizar al pueblo hurdano hasta tiempos recientes. Entre los dos extremos, todo un elenco de referencias que se aproximan a uno u otro término. Algunas fueron insidiosas con fines políticos de por medio, que no tenían como objetivo arreglar los asuntos regionales. Otros argumentos poco favorables quizás fueran debidos al desconocimiento de la región. Y, en fin, las derivadas de una falta de tacto y pericia desatinadas, aunque estuvieran guiadas con las mejores de las intenciones para atajar los desequilibrios existentes.

Los debates parlamentarios, como veremos en el apartado siguiente, también incorporan estas posturas discordantes y distantes, cuyo objetivo, como ya he apuntado, está motivado, en gran medida, por el lance parlamentario para atacar al Rey, al Gobierno o al adversario político, pero no tanto para buscar soluciones a los problemas existentes. Afortunadamente, también abundan las intervenciones sinceras decantadas en arbitrar las medidas oportunas tendentes a mejorar la vida de los hurdanos, sobre todo en los aspectos sanitarios, educativos y de comunicación. Pero, antes de examinar las propuestas debatidas en el Congreso de los Diputados, voy a reflejar, siquiera someramente, la plasmación de la visita en los periódicos contemporáneos.

Las crónicas de la época escritas sobre la visita del Rey a Las Hurdes son muchas y variadas, tal y como corresponde a sus características y alineamiento político. Los diarios de mayor tirada difundieron el viaje profusamente: La Correspondencia de España, El Imparcial, El Heraldo de Madrid y La Época, entre otros, y han sido utilizados como fuentes hemerográficas con frecuencia. Por tanto, me limitaré a ciertas cuestiones de interés. Sin embargo, me interesan sobremanera las tesis anotadas en otros medios distintos, bien por su temática o su adscripción regional y profesional. En este último caso, resulta interesante la versión mostrada por los rotativos dedicados a la sanidad y la enseñanza. No debemos olvidar que su deficiente implantación o su carencia fueron, junto al de las comunicaciones, las mayores responsables del estado tan deplorable en que se encontraban los hurdanos.

La Correspondencia de España, diario vespertino independiente que se sitúa entre los grandes periódicos de la Restauración[10], recoge con detalle los pormenores del viaje real. Desde el inicio, el día 20 de junio de 1922, bajo el título: «El Rey en Las Hurdes. A través de un país de leyenda», alababa la visita: «Jamás Monarca en la Tierra encontró coyuntura más propicia para mostrar el amor a su reino y llevar a sus súbditos tan grande alborozo, como el que nuestro Soberano producirá con su presencia en la mísera y calumniada región de Las Hurdes»[11].

Más adelante se ocupa de mostrar los males que han acarreado la ignorancia y las calumnias vertidas sobre Las Hurdes. Además, traza una detallada crónica de los viajeros y el recorrido que han de seguir, así como de la seguridad encargada de la custodia de tan ilustres personajes. En este sentido, narra la detención de un anarquista de acción en la Plaza Mayor de Salamanca. Se trataba de Jaime Plana Jubeny, natural de Barcelona, quien manifestó que vivía en la capital charra desde mucho antes de anunciarse la visita del Rey a Las Hurdes. El detenido ingresó en la cárcel y «el gobernador ha ordenado que se extremen las precauciones»[12].

Los días siguientes continúa informando sobre las vicisitudes de la comitiva regia. El día 21 recoge el paso por Hervás, Segura de Toro y Aldeanueva antes de iniciar el camino hacia Casar de Palomero, ya en la antesala de la comarca hurdana. En la mañana de ese día, se refiere a la falta de noticias, posiblemente, debido al fallo de la telegrafía y la telefonía móvil: «La carencia de noticias del viaje de Su Majestad el Rey era más de extrañar por el hecho de que con la comitiva regia van técnicos provistos de instalaciones de telegrafía y telefonía sin hilos que pueden funcionar desde el punto que se desee. ¿Es que no han funcionado hasta mediodía esos medios de comunicación?»[13].

A la mañana siguiente, el Rey se enteró del accidente sufrido en la jornada anterior por un redactor de La Acción que se fracturó un brazo al caerse del caballo y ofreció su auto para el traslado a un centro médico, aunque finalmente se encargó del transporte el Gobernador de la provincia. A primera hora de la tarde, bajo un calor asfixiante, llegaron a Granadilla, donde pudo apreciar su hermoso castillo y el recinto amurallado. Junto al castillo, «una gaita y un tamboril entonaron la Marcha Real, entre entusiastas aclamaciones del pueblo»[14].

La jornada del día 23 se desarrolló plenamente por la comarca hurdana con la visita a Pinofranqueado, Vegas de Coria y Nuñomoral, entre otros pueblos y alquerías. En el Rubiaco, «conjunto de siete u ocho covachas, con pretensiones de pueblo, socorrió a un enfermo de paludismo, que entre lágrimas agradeció el óbolo regio»[15]. Finalmente, informa de la llegada del monarca a Madrid en la noche del día 24. En una especie de resumen periodístico, el rotativo apunta que el soberano ha quedado «dolorosamente impresionado ante el triste espectáculo de algunos casos de cretinismo imposibles de describir. El Rey ordenó que sean trasladados a Madrid para su curación en el Hospital de Anormales»[16].

Los otros medios de importancia antes señalados, en parecidas crónicas, dedican sus primeras páginas a la visita del Rey. Consecuentemente, me voy a abstener de recoger aquellos pormenores, en aras de no recargar este apartado con relatos muy semejantes entre sí.

Respecto a la prensa extremeña, el periódico conservador maurista Correo de la Mañana de Badajoz, al igual que los mencionados, se ocupa generosamente de la visita regia. Desde el primer día hasta el último del viaje, con el título permanente de «El viaje del Rey a Las Hurdes», realiza un seguimiento detallado del recorrido. En todo su reportaje, destaca la calurosa acogida de los ciudadanos por los pueblos donde pasaba: «El Rey ha sido aclamadísimo a su paso por los pueblos, especialmente en los que ha atravesado a caballo (Zarza de Granadilla, Mohedas y Casar)»[17]. Algún detalle más aporta sobre el reportero herido, como que fue curado por los doctores Bastos y Marañón y trasladado en el automóvil del Gobernador a Baños de Montemayor, desde donde continuaría su viaje a Madrid.

El número del viernes 23 de junio destaca el vuelco que sufrió un automóvil que transportaba dos aparatos de radiotelegrafía y que estaba ocupado por el personal de la estación y dos soldados. Todos los componentes del vehículo resultaron heridos de diversa consideración. El capitán Carrasco, jefe de la estación de comunicaciones, fue el que sufrió heridas de mayor gravedad: «…además de diversas heridas, sufre intensa conmoción cerebral. Se le trasladó a Santa Olalla, en cuyo Hospital quedó convenientemente instalado»[18]. Probablemente, este accidente fue la causa de la falta de comunicación que resaltaba La Correspondencia de España.

Los días siguientes continúa informando sobre el desarrollo del recorrido regio, ya adentrado en plenas Hurdes, donde le causaron honda impresión algunas alquerías de las «Jurdes altas». En La Fragosa, la comitiva fue obsequiada con ramitos de cerezas. Además de interesarse por un soldado del regimiento de San Marcial que se encontraba disfrutando licencia, «visitó en su casa a Isabel Domínguez, una anciana enferma que estaba en cueros por no tener ropas para cubrirse, echada sobre un montón de trapos. El Rey le hizo un donativo de seis duros»[19].

Concluye la crónica real con una descripción harto positiva y complaciente del pueblo con su Rey. Abundan las expresiones de gratitud en el último día de la visita a Las Hurdes: En Cabezo, «como en todas las alquerías, fue el Rey aclamadísimo. En la plaza le rodearon todos los vecinos. En la Iglesia se cantó un ‘Te Deum’. El entusiasmo de la gente, por la afabilidad con que les hablaba y sonreía don Alfonso, era delirante». Ya en la provincia de Salamanca, al entrar en La Alberca, «el entusiasmo era indescriptible. La mayoría de los vecinos lloraban, diciendo que no podían creer que el Rey viniera a visitarlos. El pueblo estaba engalanado, presentando un vistoso aspecto. Los hombres vestían de charros con castiza capa española». Finalmente, antes de emprender el regreso a Madrid, donde llegó a las nueve y diez minutos de la noche, «el obispo de Coria pronunció una sentida y elocuente plática, elogiando la visita del Rey, que quedará como un hecho histórico. No teniendo otra forma de manifestar la gratitud al Rey bueno ―dijo― bendigo al soberano, a la familia real y a España»[20].

Hasta ahora hemos abordado una prensa moderada que notició la visita real con más o menos benevolencia. A continuación, señalaré otros medios que no resultaron tan complacientes con el evento citado, sino que aportaron posturas opuestas y, en algunos casos, con críticas aceradas a lo que consideraban una visita interesada para soslayar la caída de popularidad del Rey tras el desastre de Annual.

El Socialista, órgano de expresión del Partido Socialista Obrero Español, en el número del 21 de junio, anota en su primera página la siguiente pregunta-titular: «¿Toda España es Las Jurdes?». En el desarrollo de la noticia respondía en sentido negativo, pero, si las políticas del Gobierno no ponían remedio, se corría el riesgo de acertar con el título porque «el abandono, la dejación, los errores políticos pueden extender las Jurdes o sus males, como se corre el aceite en un papel de estraza, por el mapa de España». Seguidamente, en una clara muestra contraria a la monarquía alfonsina, exponía: «Todo el reino fue Jurdes al final de la dinastía austriaca, en el reinado del cretino Carlos II, y puede volver a serlo si en vez de imitar a Carlos III se imita al último Austria»[21].

Por su parte, El Liberal, diario matutino de orientación republicana, se centraba en el excesivo despliegue de fuerzas del orden para preservar la seguridad de la comitiva real: «Trescientas parejas de la Guardia civil han tomado todas las veredas que conducen a Las Hurdes. Mandan estas fuerzas un coronel y un teniente coronel de la Guardia civil. No permiten el tránsito a nadie que no vaya provisto de una autorización del ministro de la Gobernación»[22].

El periódico satírico de publicación semanal, El Motín, también se hizo cargo de la visita real a Las Hurdes. En consonancia con su doctrina librepensadora, laica y burlona, anota lo siguiente: «Se ha marchado a Las Jurdes una expedición que lleva atavía y espíritu de viaje de aventuras. Tiendas de campaña, capotes de monte y corazones heroicos. Es bien triste, pero en medio del estruendo científico, oigo como una voz que dice quedo: ‘¡Lo que nos vamos a divertir en el país de los enanos!»[23]. Más adelante, en el mismo tono cargado de ironía, establece una relación, colmada de matices provocativos, entre la visita a Las Hurdes y el final de las operaciones militares en Marruecos: «Seguramente algún escritor amigo de los símbolos habrá subrayado en estos días el hecho de que visite Las Jurdes el Rey, al mismo tiempo que se acuerda la terminación de las operaciones militares en Marruecos. Ir a Las Jurdes y volver de Marruecos es todo un programa. Lo malo es cómo vamos a Las Jurdes y cómo volvemos de Marruecos. A las Jurdes, en viaje de aventuras; de Marruecos, en viaje de desventuras»[24].

Finalmente, voy a desvelar algunos apuntes sobre el estado de Las Hurdes vertidos por dos revistas de corte educativo. Naturalmente, su visión del asunto como medios de expresión de los profesionales de la enseñanza les otorga una autoridad en la materia carente en los diarios antes analizados. En este aspecto resultan de interés el Boletín de Escuelas Normales y La Escuela Moderna.

El Boletín de Escuelas Normales era el órgano de la Asociación Nacional del Profesorado de Escuelas Normales. Tenía una periodicidad mensual. El número 5, correspondiente al mes de junio de 1922, reseña unas importantes impresiones vertidas por el antropólogo y geógrafo Hoyos Sainz sobre la escuela en Las Hurdes. En primer lugar, el autor expone la discrepancia en materia educativa con «¡un diputado que en pleno Congreso dice que las aldeas deben tener por maestro al sacristán, con 500 pesetas al año de remuneración!»[25]. A continuación, indica las características especiales que han de tener los maestros destinados a Las Hurdes:

«Conjuntamente con los médicos han de ir a los pueblos hurdanos maestros misioneros, más maestros de pueblos que de niños. No como los de cualquier pueblo o aldea, donde la escuela es cosa normal y encajada en la vida toda, sino especiales, superiores por corazón y cultura, con medios y valores extraordinarios, que les permitan ser guías activos y dinámicos de gentes en las que tienen que despertar el alma, más que enseñar a leer. Maestros jóvenes, briosos, cultos, espléndidamente pagados y con la conciencia de una responsabilidad moral y patriótica en la obra que se les encomienda, que no es la rutinaria y plácida de la escuela, sino la de incorporar unos pueblos a la cultura y civilización de 1920»[26].

En esta línea de reforma, renovación o, incluso, revolución educativa, añade que los tres maestros actuales tendrán que ser sustituidos o reforzados para que puedan adaptarse a la regeneración pedagógica que Las Hurdes requiere. Para conseguir este objetivo, las escuelas hurdanas deben abarcar muchas otras facetas que las típicas de otros lugares. En definitiva: «Allí la escuela ha de ser cantina, ha de ser ropero y a ser posible, y al menos tres o cuatro, han de ser asilo, hospicio y casa de los alumnos». En esta máxima de establecer prioridades para conseguir resultados, apunta que: «Hay que hacer una nueva generación en esas escuelas, que salven al niño de las alquerías, le nutran y eduquen, ya que es ironía pedir que asistan a la fría escuela, donde sólo reparten gramática o cuentas, los que antes necesitan pan y abrigo».

A modo de conclusión, y dadas las carencias sanitarias y educativas de aquella región, el artículo del Boletín de Escuelas Normales establece la profunda coordinación que ha de existir entre el médico y el maestro: «La escuela en Las Hurdes ha de ser a la vez obra de higiene y de cultura, y en ella, como en toda la renovación que la región exige con clamante urgencia, médico y maestro son los guiones en cuyas manos flote por primera vez la enseñanza de la patria, hasta hoy ausente de los cerrados valles»[27].

Por su parte, la revista pedagógica La Escuela Moderna, en el suplemento del día 26 de junio de 1922, publica un extracto del estudio sobre Las Hurdes realizado por Santiago Pérez Argemí, ingeniero jefe de Montes de la provincia de Cáceres. El autor ahonda en algunas cuestiones controvertidas, como culpar a los pastores del aspecto deplorable que tienen las montañas hurdanas: «La codicia y la ignorancia de los pastores han destruido la riqueza forestal, quemando los árboles, dejando limpias las superficies carbonizadas, en las que las cepas que quedan no brotarán jamás».

Con parecido pesimismo, y un tremendismo quizás exagerado, expone la situación de los poblados hurdanos:

«Una alquería es un montón informe de tugurios metidos en la falda de una loma y cuajados de helechos y jaras: Las viviendas son hechas de barro y trozos de pizarra, techadas con losas de la misma roca, sin más puertas ni ventanas que un pequeño hueco de poco más de un metro de altura, por donde apenas puede entrar un hombre. En el interior, una sola habitación, donde viven reunidos los padres y los hijos, con la cabra, el cerdo y el jumento»[28].

No albergo dudas sobre la existencia de algunos habitáculos de características similares al expuesto, pero creo que se trataba de situaciones extremas que existían en algunas de las alquerías más pobres, pero que no se han de tomar como modelos generales. Más macabro resulta el relato que hace sobre el traslado de los muertos desde las distintas alquerías hasta el cementerio existente en el Ayuntamiento, puesto que aquellas carecían de lugar de enterramiento:

«En la mayoría de las alquerías carecen de cementerios. Cuando ocurre una defunción, el cadáver se ata a una escalera de mano y se coloca encima de un borriquillo, entre dos sacos de paja, y en esta forma recorre 15 o 20 kilómetros, bordeando abismos, vadeando ríos, expuesto a cada momento a encontrar sepultura en las profundidades de un barranco o en el lecho de un río. Yo he visto en la ladera de una sierra a una pobre madre sentada y llorando sobre el cadáver de un hijito, que ella misma conducía en una artesa»[29].

Con este último aporte, doy por concluido el análisis de la prensa coetánea a la visita real. Hemos contemplado una diversidad de relatos que, en algunos casos, muestran una discrepancia considerable en el tratamiento que hacen de Las Hurdes. Esta última cuestión pudiera dificultarnos el entendimiento del asunto que nos atañe, pero, por otra parte, entiendo que la multiplicidad periodística enriquece el análisis. Entre otras cosas, porque resulta sugerente atisbar las diversas posturas periodísticas que no hacen sino corroborar su alineamiento político.

- LAS HURDES EN EL DEBATE PARLAMENTARIO

Resultan significativas las exiguas referencias a Extremadura en las sesiones parlamentarias de la primera mitad del año 1922. Lógicamente, las que aluden a Las Hurdes son todavía más escasas. Solamente he localizado un par de ellas, publicadas en el Diario de Sesiones del mes de mayo, que prestaran atención a la zona objeto de estudio. La primera, del día 18, a cargo de una intervención sobre los arrendamientos del diputado salmantino Villalobos[30], en la que mostraba la penuria de los colonos de la tierra en la provincia de Salamanca y en las de Extremadura. Además, resaltaba el desconocimiento que la mayoría de la Cámara y la ciudadanía en general tenían de la comarca cacereña:

«No hace muchos días venía yo en el tren con los doctores Goyanes y Marañón y el señor Hoyos Sainz, y no sé si algún otro médico, que venían en viaje de Las Hurdes, en misión oficial del Ministerio de la Gobernación, y me manifestaban que el guía que habían encontrado más excelente y más completo, más conocedor de aquel país, que había recorrido constantemente sus pueblos y conocía por sus nombres a casi todos sus habitantes, era un francés, no un español»[31].

La otra referencia, recogida en el Diario de Sesiones del Congreso del último día del mismo mes, proviene de unas manifestaciones del diputado Encina[32] sobre la salud pública en España. En este caso, a diferencia del anterior, se toma a Las Hurdes como muestra de la penuria en que se encuentra el país en el aspecto sanitario. Este posicionamiento ya de por sí comporta cierto descrédito, puesto que la comarca hurdana adquiere un protagonismo no deseado y que sirve como referencia para determinar otras zonas deprimidas. Ciertamente, poco podía agradar a los hurdanos ser el denominador común de aquella ecuación dedicada a plantear la miseria existente en España.

Así lo apuntaba el diputado:

«En este momento me viene a la memoria el recuerdo de lo ocurrido este año en el reconocimiento de los mozos por las Comisiones mixtas de Reclutamiento; el 40 por 100 de los mozos reconocidos han sido declarados inútiles por falta de desarrollo físico, por no tener el perímetro torácico necesario. Eso no es más que la degeneración completa de la raza por el abandono en que se tiene en España la salud pública. Y si fuera necesario un ejemplo para convencerse, basta lo que está ocurriendo en la región de Las Hurdes, en la provincia de Cáceres, donde hay una extensión grandísima, que comprende varios Ayuntamientos, en que los vecinos de esos pueblos están incapacitados moral y materialmente para el desempeño de ciertas funciones. Esto llegó a llamar la atención del Gobierno y no hace mucho se nombró una Comisión compuesta de personas ilustradísimas en la Medicina para que estudiara las causas origen de esta debilidad de nuestra raza»[33].

A partir del mes de junio, los debates parlamentarios dedicados a la comarca extremeña se acrecientan significativamente. Aunque es preciso anotar que no siempre fue para mejorar las condiciones de la población, sino que algunos congresistas, como hemos visto en el caso señalado en el párrafo inmediato anterior, utilizaron, y hasta manosearon, el nombre de Las Hurdes y sus habitantes como argumento dialéctico para censurar al Gobierno o al contrincante político. En mi ánimo, y es un objetivo primordial de esta investigación, está el deseo de esclarecer estas diatribas pronunciadas por algunos diputados del Congreso, fueran estos hurdanófobos, hurdanófilos o no mostraran fobia alguna.

A principios del mes de junio ―el día 2―, y antes de que tuviera lugar la visita del Monarca, el conde de Romilla, diputado electo por el distrito de Hoyos (Cáceres), circunscripción electoral a la que pertenecían Las Hurdes, expuso en la Cámara un estado de la cuestión hurdana no exento de emotividad y algunas exageraciones. Seguidamente, intentaré desentrañar estas cuestiones mediante un análisis lo más riguroso y objetivo que mi capacidad y empatía me permitan. Pero antes, voy a centrarme en algunas cuestiones relativas al diputado mencionado.

Juan Alcalá Galiano y Osma, nacido en Madrid el 2 de enero de 1883, de profesión abogado, fue primero senador electo por la provincia de Cáceres en la legislatura de 1919-1920[34]; después, en las elecciones del 19 de diciembre de 1920, fue elegido diputado a Cortes por el distrito de Hoyos, consiguiendo un total de 5522 votos de los 10332 votantes, lo que supone algo más del 53 por ciento de los votos válidos emitidos. La circunscripción contaba con 12224 electores, lo que devengó una participación superior al 84 por ciento. Repitió la candidatura por el mismo distrito en las elecciones celebradas el 29 de abril de 1923, mejorando significativamente el resultado (de los 9559 votos emitidos obtuvo 7913, casi el 83 por ciento); sin embargo, descendió ligeramente la participación: 9559 votos emitidos de un total de 12186 electores, algo más del 78 por ciento. En ambos casos se presentó a las elecciones por la fracción política de los conservadores[35].

Según consta en la revista de genealogía, nobleza y armas, Hidalguía, el título de conde de Romilla le fue concedido por el rey Alfonso XIII (Real Decreto de 11 de febrero de 1915)[36]. En 1941 le sucedió su hermano Emilio, tras la muerte de Juan, en 1936, a manos de un grupo comunista de Madrid: «Otros pasaron por una checa, como Álvaro Alcalá Galiano, marqués de Castel Bravo y su hermano Juan, conde de Romilla, detenidos en su casa por elementos de Radio Comunista núm. 1 y llevados a Radio Vallecas, ‘donde simularon un juicio para condenarlos a muerte y asesinarlos, indigna, vil y cobardemente’ el 28 de julio de 1936»[37].

Con toda certeza, la intervención del conde de Romilla en el Congreso de los Diputados supuso un espaldarazo importante para mejorar la situación de Las Hurdes. No obstante, con anterioridad, personalidades de distintos ámbitos habían planteado el estado calamitoso de la comarca. Entre otros, como apunté en el apartado anterior: Gabriel y Galán, Maurice Legendre, Unamuno, etc. Igualmente, la revista Esperanza de Las Hurdes y el I Congreso Hurdanófilo celebrado en Plasencia resultaron de suma importancia tanto para sacar a la luz los problemas que padecía la población como para suscitar las inquietudes de los gobernantes.

La sesión del día 2 de junio de 1922 quedó abierta a las tres y treinta y cinco minutos de la tarde. En primer lugar, como era habitual, se leyó y fue aprobada el acta de la anterior. Poco tiempo después, tras jurar el cargo de Diputado Francisco Javier Cervantes, el presidente concedió la palabra solicitada por el conde de Romilla para llamar la atención del Gobierno sobre «la región más atrasada y abandonada que hay en España, una región que yo, como todos los que la conocen, considero una verdadera vergüenza, un baldón, no sólo para el distrito de Hoyos que tengo el honor de representar aquí, sino para la provincia de Cáceres e incluso para toda España. Me refiero a la región de Las Hurdes»[38].

Antes de formular las reclamaciones al Gobierno para paliar el estado de la comarca, el Diputado expuso la ubicación geográfica, extensión y población de Las Hurdes: una región montañosa situada al norte de la provincia de Cáceres en el límite con la de Salamanca, con un conglomerado de cinco Ayuntamientos[39] compuestos por 45 o 46 alquerías, que tienen una extensión aproximada de 1.200 kilómetros cuadrados y unos 7.000 u 8.000 habitantes.

Continúa su intervención abordando las carencias más elementales:

«Pues bien, en esta región, que tiene 1.200 kilómetros cuadrados de extensión y 8.000 habitantes, no hay ni una carretera, ni un médico, ni un practicante, ni una farmacia, y apenas hay iglesias, y apenas hay escuelas. Allí no hay nada de nada, y para tratar como se merece del problema de Las Hurdes, como explano una interpelación, debiera formular 20 o 30 ruegos; sin embargo, voy a limitarme a consignar lo que considero más necesario, más urgente, más imprescindible, que son los caminos, la sanidad y la enseñanza»[40].

En esta línea de prioridades señaladas en el párrafo anterior, el conde de Romilla solicita en primer lugar la atención sobre el estado de los caminos. Recuerda al ministro de Fomento que hace ya cerca de treinta años se proyectó una carretera que había de ir de Plasencia a La Alberca. Dicha carretera constaría de dos secciones: una de Plasencia a Villanueva de la Sierra y otra desde ese punto a La Alberca, pasando por Las Hurdes. Se había realizado el primer tramo, pero el segundo, que es el que atraviesa Las Hurdes, seguía siendo un proyecto. En consecuencia, persistía la carencia total de comunicaciones, que dejaba sentir sus efectos absolutamente en todo:

«Es la causa de la miseria de Las Hurdes, de la falta de enseñanza, de que me ocuparé después, y, en relación con el estado sanitario, da lugar algunas veces a incidentes verdaderamente macabros, y voy a explicarme un poco. En Las Hurdes, cuando muere un pobre individuo en una de sus alquerías, hay que llevarlo a la cabeza del Ayuntamiento, que es el único sitio donde hay cementerio. La conducción del cadáver se hace por unos senderos largos y difíciles (hay que ir allí para darse cuenta de lo que son aquellos senderos), y para ello se coloca el cadáver, y digo el cadáver porque allí no hay féretros, en una parihuela y en el cementerio de la cabeza del partido se le entierra. Esto en tiempo normal, porque cuando viene el invierno, la crecida de las aguas convierte los riachuelos en torrentes; allí no hay puentes, y quedan las alquerías completamente aisladas y los cadáveres permanecen insepultos días y días, y se da el caso, no poco frecuente, de que sobreviene el período de putrefacción, y eso lo tienen que soportar todos los vecinos de la alquería y, lo que es más triste, toda la familia»[41].

El diputado nos vuelve a plantear un asunto escabroso ya recogido en el Suplemento de La Escuela Moderna analizado en el apartado anterior. A todos nos viene a la memoria la escena filmada por Luis Buñuel de un hurdano transportando en una artesa el cadáver de un niño, y tan criticada por algunos estudiosos de Las Hurdes, que achacan tal hecho a un montaje inventado para la película Las Hurdes, Tierra sin Pan[42]. Ante lo expuesto, no parece tan descartado que se produjeran sucesos como el descrito. Además, en la manifestación plasmada en la revista antes citada, el mismo autor, el ingeniero Pérez Argemí, afirma que fue testigo de un caso similar; por lo que no tengo ningún argumento para poner en duda sus palabras. Quizás la cuestión habría de plantearse desde una perspectiva diferente: acaso resultara un hecho cotidiano en las alquerías más dispersas y alejadas, que eran la minoría y con un escaso vecindario, pero no como algo común y general en el resto del territorio, que era el que contaba con una población más numerosa.

Terminada esta alegación, el conde de Romilla solicita al ministro, además de la carretera antes señalada, un primer camino que comunique a Las Hurdes con la estación de ferrocarril Oliva-Villar de Plasencia. Y otra serie de caminos vecinales que sirvan de interconexión entre las poblaciones hurdanas. También aboga por el establecimiento de una línea telegráfica desde Aldeanueva del Camino hasta Pinofranqueado.

Así quedarían esos primeros proyectos:

―Carretera de Plasencia a La Alberca. Atraviesa Las Hurdes de suroeste a noroeste, y pasa por Pinofranqueado, Caminomorisco, Vegas de Coria, Las Mestas y otros pueblos menores o alquerías como Mesegal y Cambroncino.

―Camino vecinal de Mesegal a Aldehuela, para poner en comunicación el oeste de Las Hurdes.

―Camino de Nuñomoral a Casares de Las Hurdes, en el noroeste.

―Camino de Casares a Cabezo, pasando por Ladrillar en el norte de la región.

―Camino de Riomalo a Cabezo, pasando por Las Mestas donde se produciría la intercesión con la carretera señalada al inicio: Plasencia-La Alberca.

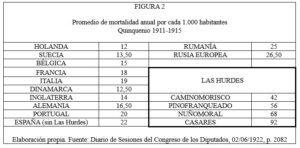

Una vez planteadas las necesidades viarias al ministro de Fomento, el diputado por el distrito de Hoyos se dirige al ministro de Gobernación, Pío Vicente de Pinés, para exponerle el estado sanitario de la comarca hurdana: «Por importante y por necesaria que pueda ser la construcción de caminos en Las Hurdes, es más necesaria porque es más urgente, la cuestión sanitaria, poner remedio a lo que allí ocurre. He dicho al principio que en Las Hurdes no había ni médicos, ni practicantes, ni una farmacia; ruego al Sr. Ministro y a la Cámara que se fijen en lo que esto significa…»[43]. Como resultado de la situación expuesta, añade que la mortalidad «rebasa todas las cifras conocidas no solo en Europa, sino en todo el mundo». En algunos casos, como el de Casares, en las Hurdes Altas, supera el promedio anual de 90 muertes por cada 1.000 habitantes. (FIGURA 2).

Dedica la última parte de su intervención al otro asunto que requiere una rápida intervención: la enseñanza. En primer lugar, manifiesta que en Las Hurdes hay seis escuelas nacionales y cinco de la Diputación. Cantidad que podría resultar suficiente en cualquier otro lugar teniendo en cuenta el número de habitantes. Sin embargo, la especificidad de la comarca, principalmente el número de pequeños agrupamientos poblacionales, su distancia del Ayuntamiento y la mala calidad de los caminos o veredas, que para transitar por ellos «se necesita saber andar y hasta trepar», dan como resultado que solo asistan a clase los niños de los pueblos donde hay escuela. A este inconveniente añade otro: el trabajo infantil para ayudar a las familias en las tareas del campo: «…al llegar a los siete años, que es cuando pueden empezar a aprender algo, sus padres se los llevan al campo, a los que tienen suficiente desarrollo físico, y los que no lo tienen sirven para apacentar dos o tres cabras»[44]. A este respecto, me parece oportuno indicar que la utilización de los niños para ayudar a las familias, principalmente en el ámbito agrario, no era cosa exclusiva de Las Hurdes, sino algo habitual en las poblaciones rurales de todo el país.

El diputado por el distrito de Hoyos termina su intervención estableciendo las prioridades que para su examen y solución han de tener los problemas planteados: «Lo más urgente es el problema sanitario, y hay que acudir a él rápidamente». Íntimamente relacionado con el anterior es el de atender la enseñanza, «porque de no ser así, esto mismo entorpecerá muchísimo la labor sanitaria». Sin duda alguna, estos dos cometidos esenciales se verían beneficiados o, en su caso, entorpecidos por las comunicaciones. Por tanto, el establecimiento de nuevos caminos vecinales o la reparación de los existentes resultaban igualmente prioritarios.

Las peticiones del diputado fueron contestadas por los ministros del ramo de manera satisfactoria. El primero en pedir la palabra fue el ministro de Fomento, que elogió las reclamaciones del conde de Romilla para defender los intereses de Las Hurdes. Sin olvidar los problemas de comunicaciones, de enseñanza y de sanidad, adujo que había otra complicación no tratada, la de la desforestación. Atendiendo a esta cuestión, que además generaría riqueza, abogaba por impulsar inmediatamente la repoblación forestal. En cuanto a las carreteras y caminos, se declaraba dispuesto a ejecutarlos con la mayor rapidez posible, siempre y cuando las condiciones presupuestarias lo permitieran.

A continuación, tomó la palabra el ministro de la Gobernación. En un primer momento de su intervención, aludió a las comisiones gubernamentales tendentes a detallar la cuestión hurdana. A pesar de no tener todavía el informe de «esas personas técnicas y competentes que han ido a estudiar el problema», sí contaba con un avance de los trabajos realizados en el que se le da cuenta: «que el daño es grande, que el origen data de siglos y que hemos llegado a una situación en que, si no interviniera el Estado, se condenaría al suicidio a todos aquellos hombres que viven en esa comarca»[45]. Para empezar a solventar el problema, de manera urgente se facilitará quinina, y «con cargo a los créditos que existen en el Presupuesto para enfermedades evitables, se designarán las personas que han de prestar este auxilio, todo lo permanente que sea preciso, en consideración a la gravedad del mal»[46]. Termina su discurso expresando que cuando tenga en su poder la Memoria de los expertos, «se abrirán los concursos y se tomarán las medidas necesarias para que la campaña sanitaria comience con toda energía y rapidez».

Pasados unos días, el 7 de junio, intervino el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Tomás Montejo, que no se encontraba en el Hemiciclo cuando el diputado por Hoyos expuso el estado de la cuestión en Las Hurdes. Comenzó su alocución pidiendo disculpas por su incomparecencia en las sesiones parlamentarias que trataron aquel asunto, debido a que había estado ocupado en el Senado. Una vez justificada su ausencia del Congreso, abordó la petición de escuelas para atajar el analfabetismo desde una doble vía: creación de nuevas escuelas y el empleo de escuelas ambulantes. En ambos casos, se comprometió a satisfacer las necesidades de la región en materia de enseñanza. Por tanto, una vez fueran aprobados los presupuestos, se destinaría una partida de crédito con destino al asunto planteado.

Hasta aquí, con la excepción de los discursos emitidos en mayo de 1922 por los diputados Villalobos y Encina, me he limitado a recoger las peticiones del diputado por el distrito al que pertenecían Las Hurdes y las contestaciones de los ministros del ramo oportuno. Todo ello desarrollado en un ambiente cordial porque todos los intervinientes pertenecían al ala conservadora. Además, la situación lamentable que existía en la comarca hurdana aunaba los criterios y exigía una coordinación eficiente para confeccionar las medidas oportunas tendentes a buscar soluciones de urgencia. Pero, a continuación, señalaré otras intervenciones directamente relacionadas con la visita del Rey, que no resultaron tan placenteras. Ciertamente, el clima parlamentario varió radicalmente: desde las posturas más o menos complacientes, como las planteadas en los párrafos anteriores, hasta las más críticas e incisivas formuladas contra el viaje regio.

El 19 de junio, un día antes de los preparativos para el viaje a Las Hurdes, el diputado Eduardo Vincenti contestaba a las palabras emitidas en sesión parlamentaria por José María Yanguas sobre la importancia de los estudios universitarios («si bien es importante la escuela, acaso lo sea más la Universidad, porque es el torrente intelectual que viene a inundar el país») con el argumento de que antes de ocuparnos de la cúspide (universidad) hay que sentar los cimientos (escuela). A continuación, se lamentaba del analfabetismo reinante en España: «El 50 por 100 de los habitantes de España no sabe leer ni escribir; el 50 por 100 del territorio no produce nada; es decir, señores que en España no produce nada ni la mitad del territorio ni la mitad de los cerebros; los cerebros sin cultivar y los campos sin producir»[47]. En esta comparativa de campos esteparios improductivos y personas analfabetas, sacaba a colación el asunto de Las Hurdes:

«Ahora están de moda Las Hurdes. ¿Se van a descubrir Las Hurdes? No; no hay que descubrirlas; hay que vivificarlas. Recuerdo que hace veinte años se publicaba una revista salmantina con el título ‘Las Hurdes’. Luego si existía ya una revista que se ocupaba de esa región, puede decirse que la región es bien conocida. Hay estepas en Las Hurdes; estepas en los páramos aragoneses; estepas en las tierras de Campos y Andalucía, y estepas astigitanas. De modo que lo que hay que hacer es cultivar los cerebros y los campos…»[48].

La sesión parlamentaria del 21 de junio volvía a poner la cuestión de Las Hurdes como modelo de los males que afectaban a España, incluso en ámbitos tan distintos como eran las malas condiciones carcelarias. Así lo exponía el diputado Solano refiriéndose a la deplorable situación que imperaba en la cárcel de Sevilla:

«Allí existen inmoralidades enormes; la promiscuidad de presos, sin estar diferenciados los de distintas edades, produce una serie de males que no quiero someter a la consideración de la Cámara, porque realmente son cosas difíciles de decir: El Gobierno debe tomar medidas enérgicas, porque realmente la cárcel de Sevilla constituye la vergüenza de un país civilizado.

- M. el Rey está haciendo ahora una visita a Las Hurdes, para remediar los males que padece una comarca española; pero creo que, por desgracia, y en cuanto se refiere a los servicios organizados por el Estado, gran parte del territorio nacional son verdaderas Hurdes»[49].

El 12 de julio, cuando se debatía sobre la Ley de presupuestos y la protección a la industria nacional en la reciente conferencia de Génova; y, por tanto, una materia del todo ajena al asunto hurdano, el diputado socialista Prieto volvía a relacionar aquellas cuestiones:

«Pero la lógica que yo quiero llevar a los señores Diputados es la siguiente. Yo ya dije sintéticamente en la Comisión, y lo repito ahora, que hay dos grupos de naciones: reconstructoras y reconstruibles. En el momento de este derrumbamiento mundial, España, forzosa, automática y fatalmente debiera estar en el grupo de las naciones reconstruibles, pero no en el grupo de las naciones reconstructoras. Cuando viene la realeza todavía cabalgando de aquel desierto de Las Hurdes y dando al país la sensación de que hay zonas como Las Hurdes ―y no es aquella la única, porque no es más que un símbolo, y la visita regia una llamada de atención sobre el estado de páramo de casi todo nuestro territorio nacional―»[50].

Desafortunadamente, Las Hurdes y sus habitantes vuelven a ponerse como ejemplo de todos los males que asolan al país. Y no sólo en cuestiones de sanidad y educación, sino en ámbitos tan distintos como la industria nacional defendida en la conferencia de Génova que apuntaba el diputado Prieto o las malas condiciones carcelarias que refería el diputado Solano. Es decir, Las Hurdes como sinónimo de aislamiento, analfabetismo e insalubridad, pero también de pobreza, desgobierno del Estado y degradación del género humano. La denominación «hurdes» se estaba convirtiendo en un nombre común para generalizar todos los males de la nación. La vergüenza del término (o, quizás, cierto complejo de inferioridad) llegó a tal punto que nadie quería ser hurdano, ni siquiera los propios habitantes de aquella comarca tan desacreditada. Así lo anota Juan David Matías en su tesis doctoral: «El municipio de Pino se encuentra ‘ya en término de las Jurdes’. Pero si, a finales del siglo XVIII, el viajero preguntaba allí donde empezaba la comarca, sus habitantes respondían que ‘más adelante; y si esta pregunta se hace más adelante, ‘responden que ya quedan atrás, de suerte que nadie quiere ser Jurdano’»[51].

Esta cuestión no nos debe llevar a la conclusión, posiblemente errónea, de que el hurdano renegara de su patria chica, porque, como ya apuntaba Unamuno, tiene un apego sentimental enorme a su tierra, a pesar de las penalidades que ha de soportar. Félix Barroso también destaca este orgullo identitario cuando observa que los hurdanos no se consideraban ni castellanos ni extremeños, sino hurdanos: «Los hurdanos, sobre todo la gente mayor, distingue dos territorios colindantes al suyo: al norte Castilla; y ‘pa la parte de abajo’ Extremadura. Ello reafirma el dicho que corre por la comarca: ‘Jurdanu, jurdanu, ni exrtremeñu ni castellanu’»[52].

En las postrimerías del año, el 22 de noviembre, Las Hurdes vuelve a aparecer en las sesiones parlamentarias del Congreso con ese sentido negativo que se le había endilgado. El diputado maurista por Cuenca, Joaquín Fanjul, cuando planteaba las malas condiciones de los pequeños agricultores que habitaban en su distrito, utilizaba de nuevo a Las Hurdes como símbolo de las desgracias que estremecen a España:

«Cuando he visto la atención que fundamentalmente se presta por el Gobierno de S. M. al problema de Las Hurdes, yo pensaba que, si se hicieran viajes por ciertas zonas de mi distrito, de mi provincia, seguramente Las Hurdes se quedarían pequeñas: allí se están dando casos de raquitismo, de empobrecimiento de sangre, de tallas pequeñas; allí la tuberculosis hace estragos enormes, y esto obedece nada más que a que están pereciendo de hambre las familias labradoras»[53].

No quiero finalizar el apartado sin exponer, siquiera someramente, algunos de los logros conseguidos para solventar las privaciones arraigadas en la comarca. La Gaceta de Madrid publica una serie de órdenes reales tendentes a paliar la situación de Las Hurdes. Consecuentemente, las intervenciones parlamentarias, sobre todo las peticiones realizadas por el diputado conde de Romilla a los ministros de Fomento, Gobernación e Instrucción Pública y Bellas Artes, dieron sus frutos.

Desde el Ministerio de Fomento se ordenó la construcción de caminos en Las Hurdes, así como el crédito asignado para su ejecución: ―De Casar de Palomero a Mohedas con un crédito por importe de 18.000 pesetas (Gaceta de Madrid nº 177 de 26 de junio de 1922, p. 1077). ―De La Alberca a Las Mestas por la cantidad de 19.000 pesetas (Gaceta de Madrid nº 185 de 4 de julio de 1922, p. 47).

El 18 de julio de 1922, bajo el Patronato de S. M. el Rey, se crea una Institución de Beneficencia dedicada a remediar las singulares necesidades de la comarca de Las Hurdes[54]. Es decir, mediante aquel Real Decreto, publicado dos días más tarde en la Gaceta de Madrid, se fundó y organizó el Real Patronato de Las Hurdes. Su artículo primero disponía que dependerá del Ministerio de la Gobernación y funcionará auxiliado por una Junta de Consiliarios. Entre otros cometidos, el Real Patronato de Las Hurdes ejecutaría los siguientes fines:

―Ejercer directamente la caridad en la susodicha región mediante los establecimientos benéficos y las instituciones caritativas que al efecto se funden. ―Enviar misiones sanitarias que habitualmente o de modo accidental combatan las enfermedades allí dominantes. ―Coordinar la acción de las diversas instituciones benéficas. ―Llevar a cabo las medidas más adecuadas para poner en práctica la mejor explotación del suelo y el saneamiento y la reconstitución moral y fisiológica de aquella raza[55].

El mismo Real Decreto nombraba vicepresidente al Obispo de Coria (la presidencia la ostentaba el Rey); tesorero, al Duque de Miranda; y consiliarios a: Gregorio Marañón, José Goyanes, Santiago Pérez Argemí, Luis Hoyos Sáinz y Amós Salvador Carreras.

La Real Orden de 24 de noviembre de 1922 establecía las condiciones del concurso para la provisión de tres plazas de médicos. Entre otros requisitos, los médicos participantes debían presentar certificados de haber realizado estudios de Bacteriología o Epidemiología. Las remuneraciones se dividirían en dos conceptos: 1) en concepto de sueldo, 5.000 pesetas; 2) como indemnización por gastos de residencia, caballo, etc., 10.000 pesetas. Los médicos elegidos debían residir en Las Hurdes, en las factorías construidas al efecto, por un periodo de tres años. Además, se comprometerían, entre otras cosas: ―A formar la estadística sanitaria de la región dependiente de cada factoría. ―A dar cuenta trimestral al Patronato de las observaciones, estudios y propuestas que le sugiera su actuación. ―A dirigir la Gota de Leche que se establecerá en cada factoría. Por su parte, «el Patronato se reservaba el derecho a poner término al contrato antes del plazo fijado por el concurso si la actuación de los Médicos no se ajustase a las condiciones establecidas»[56].

Respecto a la enseñanza, la Gaceta de Madrid del 6 de febrero de 1923 recogía las peticiones de la Comisión Central (creada por Real Decreto de 31 de agosto de 1922) para atender la enseñanza primaria en Las Hurdes. Consecuentemente, se autorizaba a la citada Comisión «para organizar con Maestros nacionales una misión pedagógica en Las Hurdes que había de constituirse sobre las siguientes bases»: ―la misión ha de durar cinco años y los maestros quedarán obligados a residir en la región; ―además del sueldo que les corresponda por el escalafón general, recibirán «una remuneración especial que satisfará directamente la Comisión Central de los fondos que tenga asignados en el presupuesto, regulada por las siguientes escalas: 5.000 pesetas al Maestro Jefe o Director de la Misión; 3.000 a la Maestra Subdirectora y 2.000 a cada uno de los demás Maestros»[57].

Sin duda, quedaba todavía mucho camino por recorrer para que Las Hurdes alcanzara un estado meridianamente satisfactorio, pero se habían dado los primeros pasos para erradicar los males de la región. La senda acertada al fin se clarificaba. El establecimiento del Real Patronato de Las Hurdes había de erigirse en la base sobre la que se cimentaran las medidas contempladas en su articulado para subsanar de manera urgente los problemas más acuciantes: los sanitarios y los educativos.

- CONCLUSIONES

En las páginas precedentes he desarrollado el análisis perpetrado sobre el estado de la cuestión hurdana en 1922, el año en que tuvo lugar la visita de Alfonso XIII, principalmente desde la óptica reflejada en las sesiones parlamentarias del Congreso de los Diputados y, en menor medida, las recogidas por la prensa de la época.

Como ya apunté en la introducción, los pormenores del viaje se han abreviado hasta solo resaltar algunos registros de interés, porque, entre otras cosas, se han tratado copiosamente desde distintos ámbitos. Por el contrario, la actividad parlamentaria sobre el tema objeto de estudio, escasamente recogida por la bibliografía, ha soportado el peso de la presente investigación.

Los debates en la Cámara, no los que se hicieron para criticar la visita―aunque, sin ser este su objetivo primordial, también sirvieron para mostrar las penurias de Las Hurdes―, sino los llevados a cabo para poner remedio al estado de miseria en que se encontraba la comarca cacereña, resultaron vitales. No siempre fueron acertados, pero de alguna manera consiguieron soslayar los estereotipos más negativos y pusieron los cimientos para que Las Hurdes alcanzara el nivel de desarrollo que presenta hoy día.

Por tanto, mi interés se ha centrado fundamentalmente en las intervenciones de los diputados sobre la región. Además de sacar a la luz la miseria ancestral que padecían los hurdanos, algunos representantes, sin entrar a valorar la intencionalidad que lo motivó, consideraron a Las Hurdes como símbolo de los males que padecía España. Razonablemente, este planteamiento, como he dicho antes, estigmatizó hasta tiempos recientes al pueblo hurdano; pero esos mismos diputados, con las discusiones llevadas a cabo en la Cámara, pusieron «de moda» a Las Hurdes. Y esta publicidad también acarreó efectos positivos. La afloración del asunto propició que se tomaran algunas medidas urgentes para solventar los problemas tan acuciantes que padecía la región.

La terminación de los caminos inacabados, la reparación de los existentes y el establecimiento de nuevas vías sentaron las bases para erradicar la incomunicación ancestral. La fundación del Real Patronato para coordinar la recuperación de Las Hurdes supuso un punto de inflexión en la deriva catastrófica de la zona. El establecimiento de factorías como centros sanitarios y educativos, con los médicos y los maestros allí destinados obligados a residir en el lugar, sentó los cimientos para edificar un nuevo orden que acabara con aquellas dos grandes lacras que padecían los hurdanos: las enfermedades y el analfabetismo.

En estas cuestiones, el viaje real, a pesar de sus detractores y sin importar el motivo que lo causó, resultó decisivo para mejorar la situación. Ya hemos descubierto en los apartados anteriores que la figura del Rey se encontraba muy deteriorada (sobre todo, tras el desastre de Annual); así, la visita a Las Hurdes habría de encuadrarse dentro de una estrategia para prestigiar a la Corona. Pero, incluso dando por cierto este aserto, no es óbice para reconocer que la visita regia dio un impulso esencial para sacar del ostracismo y reflotar a la comarca hurdana. Se doblegó a la desgracia y se consiguió enderezar, y hasta modificar, el rumbo de la marcha. La curva atávica que se precipitaba al abismo dio un giro que cambió radicalmente esa tendencia. Con mayor o menor acierto, Las Hurdes iniciaron el camino hacia la transformación. Y este cambio de rumbo, al menos en parte, fue debido a la visita de Alfonso XIII.

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

Lámina 1

Lámina 2

FUENTES DOCUMENTALES Y HEMEROGRÁFICAS

Archivo del Congreso de los Diputados, Series Históricas.

Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral.

Archivo del Senado.

Biblioteca Nacional de España.

Gaceta de Madrid.

La Correspondencia de España.

Correo de la Mañana.

El Liberal.

El Motín.

El Socialista.

Boletín de Escuelas Normales.

Suplemento a la Escuela Moderna.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Atienza y Navajas, Julio, «Grandezas y Títulos concedidos por S. M. el Rey Don Alfonso XIII», en Hidalguía, Año IX, nº 44, Madrid, 1961, pp. 17-40.

Barroso Gutiérrez, Félix, Las Hurdes: visión interior, Ed. Diputación Provincial de Salamanca, Salamanca, 1992.

Bullón de Mendoza y Alfonso Gómez de Valuguera, «Aristócratas muertos en la Guerra Civil Española», en Aportes, nº 44, Madrid, 2000, pp. 77-105.

Cañete Páez, Francisco Ángel, «En el centenario de la muerte del general Manuel Fernández Silvestre y enigmas relativos a su fallecimiento en Annual, el 22 de julio de 1921 (1921-2021)», en Ejército, nº 962, junio 2021, pp. 54-60.

Frías Corsino, Juan Antonio y Antonio Sánchez Sánchez, «100 años de la visita del rey Alfonso XIII a Béjar», en Revista de Estudios Bejarano, Nº 26, Béjar, 2022, pp. 395-403.

Jover Zamora, José María y David Ruiz, Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), Ed. Labor, Barcelona, 1981.

Matías Marcos, Juan David, La producción geosimbólica de Las Hurdes: teoría, historia y práctica de un territorio imaginado, Tesis Doctoral, Universidad de Extremadura, 2016.

Moral Roncal, Antonio Manuel: «Alfonso XIII y Annual: La calumnia como arma de destrucción política», en Aportes, nº 109, 2022, pp. 7-36.

Ortega Cantero, Nicolás, «Marañón y Las Hurdes la comisión científica y el viaje de Alfonso XIII» en Boletín de la Real Sociedad Geográfica, nº 159, 2022, pp. 163-210.

Unamuno, Miguel de, «Las Hurdes», en Andanzas y visiones españolas, Madrid, Renacimiento, 1922, pp. 107-124.

[1] Matías Marcos, Juan David, La producción geosimbólica de Las Hurdes: teoría, historia y práctica de un territorio imaginado, Tesis Doctoral, Universidad de Extremadura, 2016, p. 256.

[2] Ha de tenerse en cuenta que, según José María Jover: «ya había sido proclamado rey el mismo día de su nacimiento». Jover Zamora, José María y David Ruiz, Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), Ed. Labor, Barcelona, 1981, p. 393.

[3]Archivo del Congreso de los Diputados (en adelante A.C.D.), Papeles para la Historia del Congreso (1812-1877), «La Restauración (1874-1823), Reinado de Alfonso XIII».

[4] Moral Roncal, Antonio Manuel: «Alfonso XIII y Annual: La calumnia como arma de destrucción política», en Aportes, nº 109, 2022, pág. 7.

[5] Otras versiones apuntan al suicidio: «Mientras Abd-el-Krim levantaba un ejército regular y proclamaba el Emirato del Rif a comienzos de 1922, el general Silvestre se suicidaba». Jover Zamora, José María y David Ruiz, Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), Ed. Labor, Barcelona, 1981, p. 520. Por su parte, Francisco Cañete apunta que resultó muerto en la posición de Annual el día 22 de julio de 1921, pero que nunca se supo cómo fue su final: «Se le dio por muerto en campaña, aunque, como decimos, su cadáver nunca fue encontrado. ¿Se suicidó? Pudiera ser; Abd-el-Krim así lo afirma, aunque su lugarteniente Azerkane le dijo a González Ruano que lo mataron unos rifeños». Cañete Páez, Francisco Ángel, «En el centenario de la muerte del general Manuel Fernández Silvestre y enigmas relativos a su fallecimiento en Annual, el 22 de julio de 1921 (1921-2021)», Ejército, nº 962, junio 2021, p. 55.

[6] Unamuno, Miguel de, «Las Hurdes» en Andanzas y visiones españolas., Madrid, Renacimiento, 1922, p.121.

[7] Matías Marcos, Juan David, op.cit., p. 46. Según apunta el mismo autor, Granadilla era denominada Granada hasta la conquista por los Reyes Católicos de la capital andaluza.

[8] Ortega Cantero, Nicolás, «Marañón y Las Hurdes la comisión científica y el viaje de Alfonso XIII» en Boletín de la Real Sociedad Geográfica, nº 159, 2022, pp. 181 y 182.

[9] Frías Corsino, Juan Antonio y Antonio Sánchez Sánchez, «100 años de la visita del rey Alfonso XIII a Béjar», Revista de Estudios Bejarano, nº 26, Béjar, 2022, p. 395.

[10] Biblioteca Nacional de España, Hemeroteca Digital.

[11] La Correspondencia de España, 20 de junio de 1922, p. 1.

[12] Ibidem.

[13] La Correspondencia de España, 21 de junio de 1922, p. 1

[14] Ibidem, 22 de junio de 1922, p. 1

[15] Ibidem, 23 de junio de 1922, p. 1

[16] Ibidem, 24 de junio de 1922, p. 1

[17] Correo de la Mañana, 22 de junio de 1922, p. 1.

[18] Ibidem, 23 de junio de 1922, p. 2.

[19] Correo de la Mañana, 24 de junio de 1922, p. 1.

[20] Ibidem, 25 de junio de 1922, p. 1.

[21] El Socialista, 21 de junio de 1922, p. 1.

[22] El Liberal, 21 de junio de 1922, p. 1.

[23] El Motín, 24 de junio de 1922, p. 1.

[24] Ibidem.

[25] Sin duda, se refiere al conde de Romilla, diputado por el distrito de Hoyos, y que analizaremos en el apartado siguiente.

[26] Boletín de Escuelas Normales, junio de 1922, pp. 12 y 13.

[27] Boletín de Escuelas Normales, junio de 1922, p. 13.

[28] Suplemento a la Escuela Moderna, 24 de junio de 1922, p. 10.

[29] Ibidem, pp. 10 y 11.

[30] Filiberto Villalobos, diputado por el distrito de Béjar, en la circunscripción de Salamanca, obtuvo más del 87 por ciento de los votos emitidos en las elecciones de diciembre de 1920. Posteriormente, durante la Segunda República sería ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante 1934 y 1935-1936. A.C.D, Serie documentación Electoral: 133, nº 10.

[31] A.C.D, Series Históricas, Legislatura 1922-1923, Diario de Sesiones nº 40, 18/05/1922, pp. 1587-1588. Posiblemente, el guía que señala el diputado fuera Maurice Legendre, gran conocedor de la comarca, y al que ya me he referido en el capítulo anterior.

[32] Luis Encina Candebat, diputado por el distrito de Málaga, elecciones de 1920, A.C.D, Serie documentación Electoral: 133, nº 30.

[33] A.C.D, Series Históricas, Legislatura 1922-1923, Diario de Sesiones nº 49, 31/05/1922, pp. 1981-1982.

[34] Archivo del Senado, Senadores, Código de referencia: ES.28079.HIS-0392-02.

[35] A.C.D., Serie documentación Electoral: 133 nº 10.

[36] Atienza y Navajas, Julio, «Grandezas y Títulos concedidos por S. M. el Rey Don Alfonso XIII», en Hidalguía, Año IX, nº 44, Madrid, 1961, p.32.

[37] Bullón de Mendoza y Alfonso Gómez de Valuguera, «Aristócratas muertos en la Guerra Civil Española», Aportes, nº 44, Madrid, 2000, p. 83.

[38] A.C.D, Series Históricas, Legislatura 1922-1923, Diario de Sesiones nº 51, 02/06/1922, p. 2080.

[39] Caminomorisco, Casares, Ladrillar, Nuñomoral y Pinofranqueado.

[40] A.C.D, Series Históricas, Legislatura 1922-1923, Diario de Sesiones nº 51, 02/06/1922, p. 2080.

[41] Ibidem, p. 2081.

[42] Félix Barroso, apunta lo siguiente: Fotograma denigrante del montaje “Tierra sin pan”, de Luis Buñuel, en una escena donde se pasa el supuesto cadáver de un niño, metido en una artesa de la matanza, a través de un río y a hombros de un jurdano al que se le obligó a dejarse la barba durante un montón de días, a fin de cobrar unas pesetas como actor improvisado. Todo para decir, mendazmente, que en la comarca apenas había cementerios y había que recorrer largas distancias para enterrar un cadáver, sorteando ríos y montañas. https://planvex.es/web/2021/02/la-esperanza-de-las-hurdes-un-nuevo-libro-para-leerlo-sin-prisas/

[43] A.C.D, Series Históricas, Legislatura 1922-1923, Diario de Sesiones nº 51, 02/06/1922, pp. 2081 y 2082.

[44] A.C.D, Series Históricas, Legislatura 1922-1923, Diario de Sesiones nº 51, 02/06/1922, p. 2083.

[45] Ibidem, p. 2084.

[46] Ibidem.

[47] A.C.D, Series Históricas, Legislatura 1922-1923, Diario de Sesiones nº 64, 10/06/1922, p. 2596.

[48] Ibidem.

[49] Ibidem, Diario de Sesiones nº 69, 21/06/1922, p. 2760.

[50] Ibidem, Diario de Sesiones nº 93, 12/07/1922, p. 3764.

[51] Matías Marcos, Juan David, op.cit., pp. 455 y 456.

[52] Barroso Gutiérrez, Félix, Las Hurdes: visión interior, Ed. Diputación Provincial de Salamanca, Salamanca, 1992, p. 97.

[53] A.C.D, Series Históricas, Legislatura 1922-1923, Diario de Sesiones nº 106, 12/07/1922, p. 4208.

[54] Gaceta de Madrid nº 201 de 20 de julio de 1922, pp. 229 y 230.

[55] Ibidem.

[56] Gaceta de Madrid nº 329 de 25 de noviembre de 1922, pp. 811 y 812.

[57] Ibidem nº 37 de 6 de febrero de 1923, p. 468.